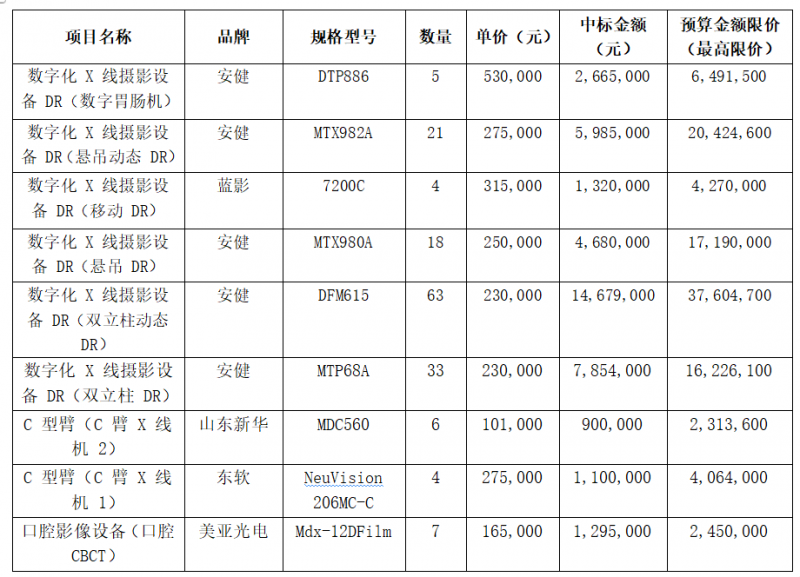

近日,重庆市肿瘤研究所影像设备集采结果公布,结果令人咋舌:总预算1.1亿元、161台DR设备的采购大单,最终以4047.8万元成交,整体价格仅为预算的37%。其中安健科技以每台23万-53万元不等的“地板价”包揽140台设备,迅速引发行业震动。

(来源:器械之家公众号信息)

在惊叹“价格打骨折”的同时,我们是否应该冷静思考:这样低的报价,能否保障设备质量与后续服务?五年整机质保的承诺背后,是否隐藏着无法兑现的危机?

一、价格“跳水”背后,质量与服务能否保障?

根据招标文件,中标140台DR设备,其中双立柱DR单价低至23万元。据业内人士透露,该型号配置要求极高:80KW高压发生器、350kHU球管阳极热容量、100μm双板无线探测器——即便不考虑研发、人工、运输和资金成本,当前中标价也已低于物料采购成本。

更值得关注的是,招标要求中标方提供5年整机及三方质保——而设备总使用年限仅10年。这意味着厂商若想通过售后维修弥补亏损,窗口期极短、空间极其有限。这种“赔本赚吆喝”式的竞标,真的可持续吗?

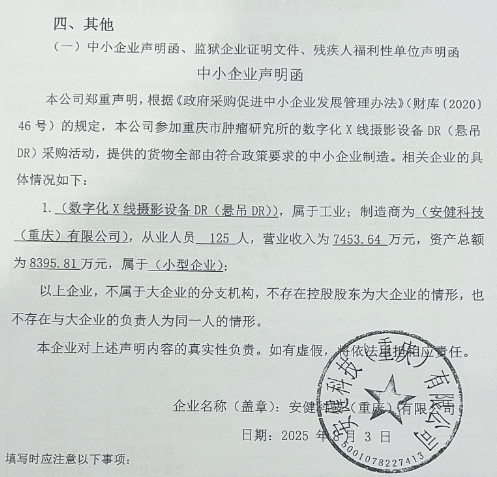

二、“中小企业说明函”背后:百人企业能否承接亿元级订单?

在中标公示中,安健科技提交了“中小企业说明函”,从而享受投标价格折扣。但我们不禁要问:一个仅百余人的企业,是否具备大规模生产、快速交付、全国范围内安装培训和长期运维服务的能力?

(今日标讯公示资料)

(今日标讯公示资料)

医院采购医疗设备,买的不仅是产品,更是未来10年的技术稳定性和服务可靠性。在“最低价中标”的逻辑下,医院真的敢把价值千万的临床诊断任务,交给一个规模有限、利润微薄的企业吗?

三、集采的本意是“共赢”,如今却成“谁更狠”的饥饿游戏

集采政策初衷在于通过量价挂钩实现供需双赢,但如今却逐渐演变为部分企业“以价换量”甚至“以亏换市”的厮杀战场。类似现象在建筑、新能源汽车等行业也已出现,甚至引发“反内卷倡议”。

医疗设备不同于普通商品,其质量直接关乎诊疗安全与患者健康。如果在价格战中牺牲了品质与服务,最终受损的不仅是企业,更是公立医院的临床质量和患者权益。

四、行业警示:今天的“跳楼价”,将是明天的“系统性风险”

本次集采中的一个细节尤为值得注意:公开资料显示,同一款安健DTP886数字胃肠机,今年1月重庆某医科大学附属医院同类产品采购价仍为135万元。而本次集采单价骤降至53万元,降幅超过60%。此前高价采购的医院,如今面对“腰斩再腰斩”的价格,作何感想?

(中国采招网公示)

更重要的是,未来医疗设备的定价基准将何去何从?若价格体系被非理性竞争彻底打乱,医院采购将陷入更深的疑虑与不确定性中。

结语:我们究竟需要怎样的集采?

集采不应是“价格越低越好”的竞赛,而应是“以合理价格,获优质产品与服务”的平衡艺术。医疗设备的采购尤其如此——它关乎生命健康,不容试错。

行业需要的是规范竞争、质量优先、服务有保障的集采机制,而非一场没有赢家的“内卷游戏”。否则,今天的“中标狂喜”,也许就是明天的“售后灾难”。