1980年代,挪威三文鱼养殖业面临一场“幸福的烦恼”——技术进步使产量飙升,但国内市场早已饱和。彼时,挪威渔业部长Thor Listau力排众议,启动了一项名为“日本计划”的豪赌:让习惯熟食的日本人接受生吃三文鱼。

后来,挪威三文鱼凭借低价、稳定、优质的特性,通过回转寿司店、超市刺身柜等大众渠道,席卷日本餐桌。脂肪带来的“入口即化”体验,迅速替代了部分高价金枪鱼的需求,从某种程度上说,不是日本传统创造了三文鱼,而是三文鱼供应重塑了日本饮食习惯。

这故事揭示了一个规律:供应链的颠覆能力,确实超乎想象。当一家企业能够通过强大的供应链整合能力,将优质、稳定、高性价比的原料源源不断地送达消费者手中时,它就在悄然塑造和引领消费习惯。

在当下,这种打法再一次被复刻进了新茶饮和咖啡赛道。

正如三文鱼供应催生了“三文鱼腹”“三文鱼腩”等细分品类,瑞幸们也通过稳定、优质、低价的原料供应,创造了中国人对咖啡风味的新期待和新习惯:

根据《现制饮品新品趋势观察报告2024》,2024年茶饮品牌应用过的原料达到201种,羽衣甘蓝、小麦草、栀子花、红菜头、黑枸杞,新奇口感的新原料这些年在新茶饮市场大杀四方,其中最典型的是椰子——

2021年4月,瑞幸推出生椰拿铁,四年累计销量突破12亿杯。在生椰拿铁诞生的次年,据咖门发布的《2022中国饮品行业产品报告》显示,在40个新茶饮品牌中,有椰子的新品占92.5%,在所有水果中出现次数最高。

而他们背后的市场规律类似,不是消费需求驱动了供应链,而是供应链的可能性重塑了消费体验。

饮品业的“新战场”:供应链上游争夺战

门店数量的近身缠斗已经是上个阶段的叙事,中国现制饮品行业的终局之战,现在来到了供应链最上游的茶园果园咖啡园。

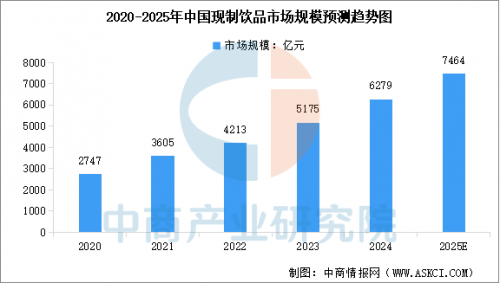

根据中商产业研究院发布的《2025-2030年中国现制饮品需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示,2024年中国现制饮品市场规模为6279亿元,近五年年均复合增长率达23%。

野蛮生长的背后,是同质化竞争的白热化:

新品上市15天内即被模仿、头部品牌客单价在2024年普遍下滑,价格战成为最直接的生存武器,抖音平台甚至出现1.9元的超低价团购。

内卷的根本原因在于产品创新陷入“配方微调”的瓶颈,现制茶饮的产品不是芯片,你能做的我也能做,各品牌产品线高度重叠,咖啡奶茶轻乳茶,原料和风味差异逐渐模糊,消费者转向寻找“平替”,品牌忠诚度持续稀释。与此同时,消费者对品质、健康和透明度的要求不断提升,竞争维度从价格转向健康属性与营养附加值的比拼。这又让成本压力进一步挤压利润空间,全球供应链波动导致原料价格不稳、品质不稳,人力与租金成本高企。

头部品牌能凭借供应链垂直整合构建成本优势,但中小品牌在价格战与成本攀升的双重挤压下生存艰难。根据窄门餐眼数据显示,2024年现制茶饮门店净减少1.77万家,行业已经进入“大浪淘沙”的整合期。

穿越周期、跳出同质化陷阱的解法其实已经成了明牌,就是靠供应链能力来提升产品力、盈利能力与长期发展的核心竞争力。

只是明牌虽然打了出来,但有这样深入源头锁定稀缺资源、垂直整合供应链能力的品牌实在不多,尤其是在全球进行“原产地集群”布局的,目前来看似乎也只有一个。

作为引领者,瑞幸咖啡率先在全球范围内构建“原产地集群”,布局覆盖巴西及埃塞俄比亚的咖啡豆产区、印尼“专属生椰岛”、广西横州茉莉花专属产区等,从源头把控阿拉比卡咖啡豆、椰子、茉莉花等优质原料的品质与稳定供应,初步完成了国内领先、国际一流的高品质垂直供应链体系建设。

这场围绕供应链的竞争,也正在重塑中国现制饮品行业的格局,并锻造出具备全球竞争力的中国企业。

瑞幸“原产地节:一场以供应链为底色的品牌活动

“要喝就喝原产地”,可以说是近年的一句“顶级阳谋”。

9月1日,瑞幸开启“就喝原产地节”,推出主打原产地的产品矩阵,包括新品阿克苏苹果拿铁,以及深受消费者欢迎的生椰拿铁、耶加雪菲美式、茉莉花香拿铁、轻咖柠檬茶、琯溪蜜柚拿铁等现制饮品。

关键就在于,即便瑞幸凭借这场精心策划的原产地节,明牌自己凭借“原产地集群”获得了定义品质、主导价格、引领需求的强大话语权,将其庞大的供应链优势转化为清晰的品牌认知和市场竞争力,别的品牌也没法模仿。

“原产地集群”,妙就妙在“集群”两个字上。

它不是简单的原料采购清单,而是一张跨地域、多品类的网状布局,它确保了任何单一产区的波动都不会影响其整体产品矩阵的稳定,同时通过联合合作伙伴锁定优质原产地这套深入源头的模式,也让瑞幸在激烈的市场竞争中,成功聚焦并输出了“原产地品质”的心智差异化,强调对优质原料的追求,从而赢得了市场。

关键是,它还形成了一个无法被复制的正向循环系统:

大规模采购 → 摊薄成本、获得议价权 → 支撑终端价格战与扩张 → 获取更多用户与销量 → 反哺更大规模的采购需求 → 进一步深化原产地控制

这个循环一旦建成,即便后来者投入巨资,也可能只能抢占瑞幸筛选后的剩余资源,或在规模劣势下永远无法达到其成本结构。这正是瑞幸“阳谋”的高明之处,它公开了地图,但对手已无法踏上同样的征途。

所以这场灯光聚焦下的品牌活动,仅仅是观察瑞幸供应链帝国蓝图的一个窗口。其背后隐藏着更为宏大的叙事是:一家中国咖啡品牌如何以惊人的速度和魄力,系统性地将其触角延伸至全球农业原料的源头地带,构建一个跨越三大洲的“原产地集群”。

这场始于一杯咖啡的供应链远征,最终将把中国现制饮品行业带向一个怎样的新战场?

解码瑞幸“原产地集群”战略

巴西及埃塞俄比亚咖啡原产地、印尼专属生椰岛、广西横州茉莉花专属产区,从田间到杯中,瑞幸的战场已经不仅仅在茶饮咖啡,还有“农业现代化竞争”。

核心原料上,瑞幸的“全球寻豆计划”已深入六大咖啡黄金产区。同时,在巴西签署5年24万吨的巨额采购协议,并设立办公室与种植者支持中心,掌控从种植到烘焙的全链条;在埃塞俄比亚成立办公室,通过标准化流程严格品控;在云南保山建设鲜果处理厂,深耕本土产区。

非咖啡原料布局上,瑞幸同样凌厉:在印尼“包下”邦盖群岛,未来5年计划采购100万吨高标准椰子,为年销数亿杯的生椰拿铁筑牢供应防线;在广西横州打造茉莉花专属产区,对种植、培育、采摘实行全环节把控;甚至将新疆阿克苏苹果、琯溪蜜柚这类国家地理标志产品纳入核心供应链,推出地域风味新品。

数据显示,目前瑞幸对巴西咖啡豆采购量已占巴西对华咖啡出口总量的六成。在咖啡生豆进口量方面,瑞幸2024年采购量位居国内第一,占中国生豆进口总量超40%。同时,凭借明星产品橙C美式的强劲市场表现,瑞幸成为国内现制饮品渠道橙子消耗量最大的企业,消耗量占比近六成。瑞幸也是四川安岳柠檬的需求大户,在轻咖柠檬茶热销带动下,瑞幸安岳柠檬的消耗规模位居行业前列。

通过大规模长期订单,瑞幸得以实现锁定成本、对冲波动;通过专属产区直采,则能在跳过中间环节,降低原料成本的同时保障风味一致性,形成口味壁垒。

最重要的,瑞幸还通过技术标准输出,实现从单纯的采购商到标准制定者的角色转变。

曾何几时,国人无数品类的消费都要听舶来的故事,咖啡届尤甚。

咖啡的品质标准、风味描述、烘焙技艺乃至品鉴体系,长期由西方咖啡产业主导和定义。中国的咖啡种植业(如云南咖啡)曾长期处于产业链底端的原料供应角色,主要为国际品牌提供豆源,缺乏话语权和定价权。消费者也习惯于聆听来自“哥伦比亚”、“埃塞俄比亚”、“牙买加蓝山”的产地故事,接受着由西方设定的“好咖啡”的标准。

但现在,瑞幸正在成为讲故事者。

在云南,瑞幸持续深耕“瑞幸咖啡云南咖农扶持计划”,为当地咖农提供咖啡种植等专业培训,助力云南咖啡产业的可持续发展。

在巴西,瑞幸为中小咖农提供可持续农场知识与技术支持,并通过实施严格的品控标准及标准化流程,以保证生豆的各项指标及风味特征符合瑞幸的高品质要求。

在印尼,瑞幸咖啡联合合作伙伴在当地成立种植者支持中心,为农户提供种苗、化肥等生产资料,支持科学育苗与培育、扩大种植面积等。

2025年3月3日,瑞幸联合中国标准化研究院发布行业首个轻乳茶标准,直接定义“轻乳茶”的技术参数。

瑞幸的动作,头部玩家都看在眼里,也都在纷纷重金押注上游,只是与瑞幸相比,在全球化布局的速度与深度上,大部分品牌弗如远甚。

真正的原料壁垒不是简单的采购合作,而是对上游稀缺资源的绝对控制与技术定义,比如邦盖群岛椰子、横州茉莉花,比如自建种植者支持中心、专利工艺,瑞幸一直是其中积极且投入巨大的实践者。

从发现到掌控:供应链的终极竞争

这些年现制茶饮赛道小众原料的繁多,恐怕连李时珍看了都要惊讶。

只是小众原料虽是爆款的催化剂,但爆款的寿命周期正在急剧缩短。

油柑、黄皮、羽衣甘蓝等原料相继被挖掘,行业也陷入“上新—跟风—内卷”的恶性循环。根据红餐产业研究院数据,2024年上半年96个现制饮品代表品牌共推出了1150款现制饮品新产品,新能源汽车的新营销概念产出都没他们快,但真正形成长期认知壁垒的寥寥。

即便是屈指可数的几个爆款,也往往在供应链的短期紧张中落入“替原料商打工”的尴尬境地。

中国营销专家陈勇曾在《超级转化率》中提出了系统性的转化提升方法,提出企业应将流量通过优化用户体验和心理动机,高效地转化为实际订单。

一言蔽之,品牌想要“长红”,就不能再依赖偶然爆款,而取决于能否将市场势能转化为产业动能。

如今现制饮品真正的胜负手,已经从“谁先发现”转向“谁能掌控”,谁能在“源头”构建更高效、更稳定、更具差异化和可持续性的供应链体系,谁就将在未来的市场竞争中占据更有利的位置。

当下来看,站在潮头的是瑞幸。

在现制咖啡行业这场没有硝烟的战争中,瑞幸早已跳出单纯门店扩张与价格战的浅层博弈,将其战略触角深入全球原产地,构建起一条从“一颗生豆”到“一杯咖啡”的完整产业链。这家曾被市场误读为“营销驱动”的企业,实则以一种近乎偏执的长期主义,默默编织着一张覆盖全球核心产区、纵贯上下游的供应链网络。

他们真正的护城河并非仅是万店规模或爆款频出,而是那条“隐蔽而强大”的供应链战线。

这条战线他们布局得很早,因为他们深谙其理:

供应链的战争,从来都是赢在播种期,而非收获季。